革命:幽灵的箭矢

- 陈淑瑜

- 2025年8月3日

- 讀畢需時 19 分鐘

已更新:2025年8月26日

所有长夜是诅咒中的期待

所有革命是被背叛的理想

——北岛,《歧路行》,2023

经过将近三年的调研与创作,纸老虎戏剧工作室的大型装置表演项目“革命:幽灵的箭矢”(Revolution: A Foe of An Arrow Wound)于2023年4月21日在柏林洪堡论坛首演。该项目从一张辗转来到德国的乾隆时期宫廷卷轴画《玛瑺斫阵图》出发,追索一支细小的箭矢从被绘制的那一刻起,三百年里穿越的时空轨迹。该装置演出的调研创作,于历史的细微处着力,探查宏大叙事之下不易觉察的隐痛。表演请出了那些被复仇之箭射中的、徘徊在博物馆里的不死之躯,并在鬼魅般的剧场时空里寻求拔箭的契机。

作为建筑师与策展人,我与纸老虎——一个以跨文化交流作为当代剧场发力点的独立戏剧工作室——松散合作了近十五年。“革命:幽灵的箭矢”,是我首次作为主创团队的核心成员之一,完整地经历了一个大型装置演出项目从调研到登台的全过程。也是我在当代艺术的策展实验与后戏剧剧场的交界地带,通过一次具身性实践完成的有关“展”与“演”如何相互启发、共同突围的思考。

在调研阶段,我还引荐了犹太裔瑞典艺术家安晔汀(Andreas Gedin)作为艺术顾问,加入到这个由德国剧构、舞台设计与中国剧场导演、编舞,以及翻译工作者组成的创作团队里,为这一“跨文化剧场实践”带入另一种视角与张力。

受歧路邀请,我与安晔汀分别从内部视角和观察者视角,通过双向写作来重构一种互文的语境,对调研-创作-展演过程中那些交错的路径进行梳理,也探讨了这样一次跨文化合作中无法通过翻译到达的“死角”。

“革命:幽灵的箭矢”自首演后, 于2024年1月以及2025年1月两次复演,这是洪堡论坛公共项目部所委托的类似主题的表演项目中绝无仅有的。该项目入围2024年度柏林戏剧节,并预计于今年九月在上海演出。

甜点

1989年10月7日傍晚,东柏林博物馆岛南端的共和国宫(Palast der Republik)内。

前东德的政治局委员们正在与一众国际贵宾共进晚餐,庆祝GDR(民主德国)成立四十周年。 与此同时,一场近三千人的集会游行正从亚历山大广场向共和国宫靠近。随着局势的发展,作为主宾的戈尔巴乔夫夫妇突然离席,匆匆赶往机场。当晚的宴席不得不因此提前结束,已经就绪的甜点*没能上桌。那是一道叫做“惊喜”的巧克力杏仁蛋白海绵蛋糕。[1]

约五周后,柏林墙倒塌了。

石棉

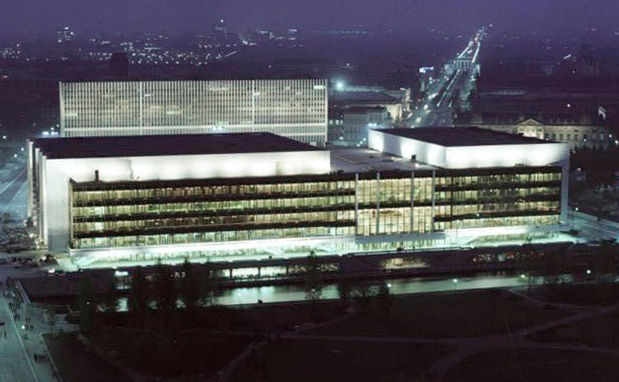

1990年10月,两德统一前夕,人民议会通过法令封闭共和国宫,因为其主要建筑材料之一,石棉,是致癌物质。拆除工作也随之展开,第一步是拆除这座巨型建筑的室内装潢。2003年后,处于半废墟状态的共和国宫对外开放,不少具有实验性的城市文化活动在这具空荡的建筑体内发生。与之并行的,是关于这片位于柏林心脏的创伤性地带,如何在历史与未来之间履行其空间使命的争议——在共和宫的地基之下,是在二战期间被摧毁的德意志帝国的象征:柏林宫(The Berlin Palace)。2006年,拆除共和国宫主体建筑的工程开始,两年后,这座前东德最重要的地标建筑,彻底消失在柏林人的视野里。

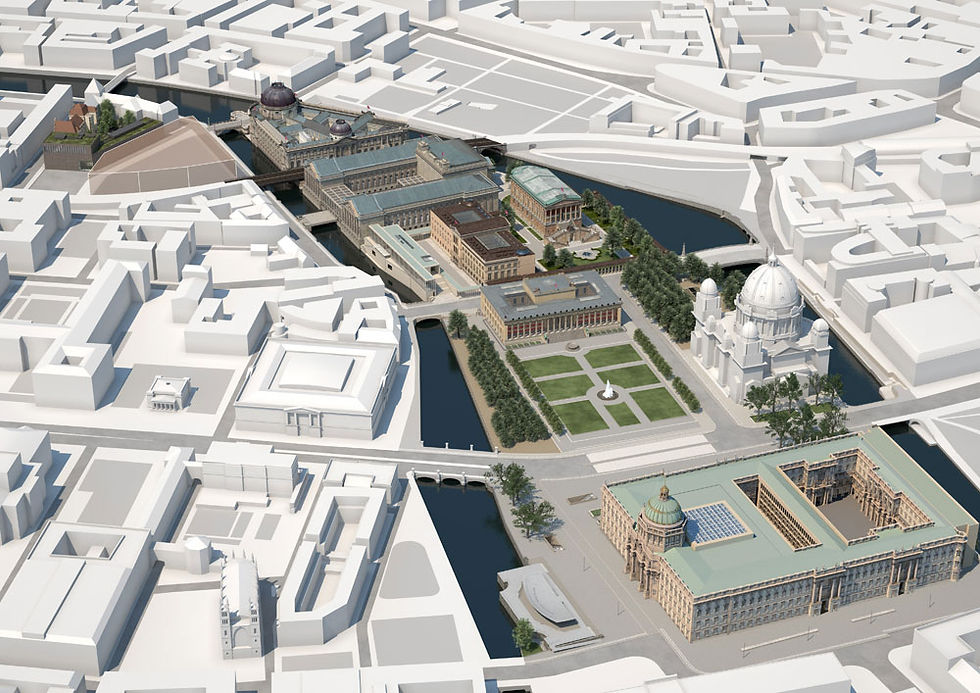

2020年12月,一座新的世界文化博物馆在共和国宫的遗址上建成了,并被命名为“洪堡论坛”(Humboldt Forum)。这座总面积达四万平方米的博物馆向公众展示着来自非洲、大洋洲、亚洲和美洲的近两万件藏品。这些藏品隶属于普鲁士文化遗产基金会(德语:Stiftung Preußischer Kulturbesitz ; SPK ),柏林民族志博物馆(德语:Ethnologisches Museum Berlin)以及亚洲艺术博物馆(德语: Museum für Asiatische Kunst),其中有为数不少的藏品直接或间接来自德意志帝国时期的地理探险、殖民扩张及战争掠夺。值得注意的是,洪堡论坛是这些藏品的展示机构,上述博物馆的研究体系仍保持各自的独立性。而“洪堡论坛”自身所肩负的研究与展示方向很重要的组成部分,是从其建筑的场址记忆出发,探讨柏林乃至整个德国的政治历史与当代文化身份建构的关系。

其实,在任何一座宫殿式博物馆里,我们都不难发现,几乎所有的必胜者(triumphalist)都患有重度收藏癖。如果说土地与资源是猎食者的正餐,那么艺术品则是“甜点”:狂欢式的洗劫与掠夺、向艺术家订制各种权力美学的附属品,或许可以治愈他们内心最深的不安——他们需要对战功进行炫耀并构建威慑力,并以此作为改写历史、改写身份的工具;此外,艺术品还是谋求和平、巩固政治友谊的见面礼。随着政权交替,它们往往作为历史见证物而收归在博物馆内。

詹姆斯·乔伊斯在《尤利西斯》中写道:“历史是一场噩梦,我正试图从中醒来。”今天,当人们踏入这片几经政治变迁、一再推倒重建的场址,走进围绕着这些藏品展开的空间叙事中,也同时走入了战争史与艺术史的“梦中之梦”。这座半仿古的现代建筑体内仿佛藏有另一种石棉,那是在历史的层积岩里不断衰变中的记忆元素,它悄然地渗透到洁净的博物馆空气中,沿着一层层的展厅向上升腾,最后从那座重建在洪堡论坛之上的、具有殖民主义象征的帝国穹顶飘向柏林天空,引发了公众进一步的质疑。

我们

面对这一切,洪堡论坛自开馆以来,一直在努力寻找各种方式去重新标识出这些物件在公共领域的存在意义,以及它们的收藏史所引发的场址记忆。其中,邀请文化他者在博物馆内开展表演行动,召唤公众由此进行新的想象和讨论,是洪堡论坛公共活动部的重要尝试。2019年初,洪堡论坛公共活动部的项目负责人扬·林德斯(Jan Linders)在北京看了纸老虎戏剧工作室的演出之后,向他们发出了初步的合作邀请。

2019年夏天,纸老虎的创始人田戈兵与王亚男搬到了柏林。对于一个一直以“不合作”态度存在于中国官方戏剧体制之外,在现实、剧场以及当代艺术的交错地带神出鬼没的独立戏剧工作室来说,去往欧洲之后的一个重要转折,便是作为一个外来者进入德国文化体系的主场,从申请公共文化基金开始,在被大型机构授予叙事权的设定下,继续他们在文化之间、世界之间的剧场实践。

来到柏林的纸老虎,也进入了一种新的“主客”关系。之前在北京,德国剧构克里斯托夫·萊普奇教授(Christoph Lepschy)作为客人,在中国的社会文化语境中与导演对话。带着这样的合作成果,纸老虎剧场又受邀在德国的剧场与戏剧节上亮相。这种相互探望中的”好客“,以及主与客之间的礼尚往来,互通有无,是跨文化剧场特有的良性机制。如今,中德双方的主创人员同在德国的文化语境中进行对等合作,这种对等,却恰恰是一种需要重新调整的平衡关系。

在接下来的行文中用到的“我们”,是指构成调研与主创团队的导演、编舞、剧构、策展人、舞美设计、艺术顾问以及翻译工作者们。但这个“我们”,却也不时因为观念、工作范围、以及对规则的不同认定,而进入语言体系、文化归属等身份范畴的临时划分中。这种在创作中不断发生的分歧与弥合,是任何一种大型艺术合作中无法避免的动态因素,问题是,剧场中的“我们”作为一种临时集体,在一场漫长的合作过程中,如何维护在友谊中形成的信任机制,来应对各种层面的创作危机?“我们”如何在保持各自的独立表达的同时,共同做出决定?

我们选择了那支从三百年前射出去的箭,也同时选择了站在箭飞驰而来的那一端。

箭矢

2023年4月21日傍晚7点,洪堡论坛的一层大厅。

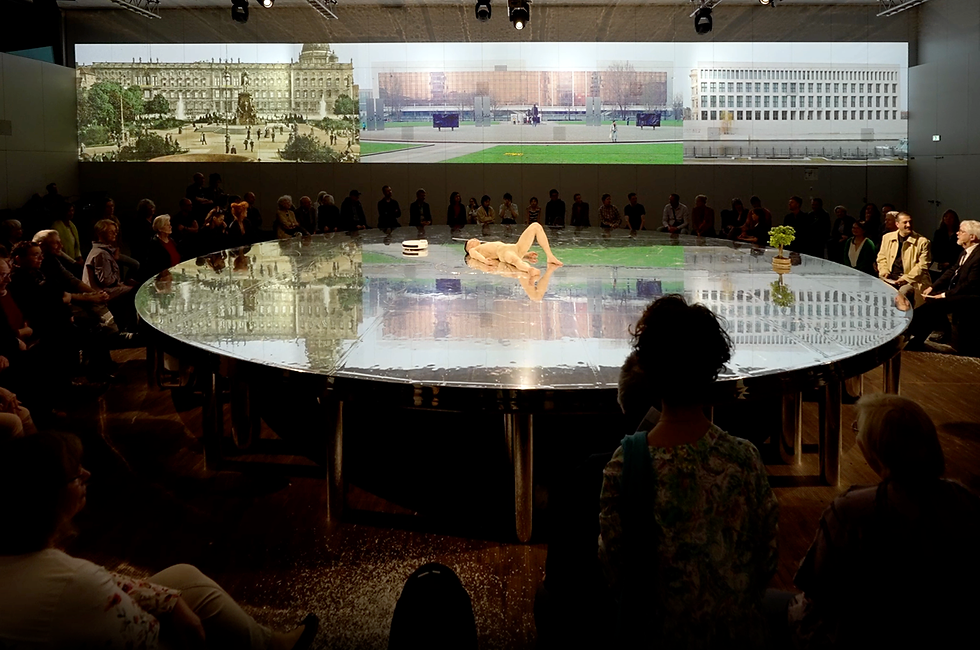

大型装置表演项目“革命:幽灵的箭矢”围绕着一张直径8米的银色反光圆桌徐徐开启。该项目选取了一幅藏于亚洲艺术博物馆的清代卷轴画《玛瑺斫阵图》作为起点,经过三年的调研与创作,以一场历时近两小时的演出,对这张乾隆时期的战功图在过去三百年里所经历的时空之变展开了一系列的追问。

整场演出以“皇帝的假面舞会”作为开场,分为“宫殿”“黑市”“博物馆”三个部分。这三个地点,分别是这张画卷在历史洪流中的诞生之地、变身之处、藏身之所。

一七五九年,又一场平定西部叛乱的战争结束了,乾隆皇帝立即命令他的宫廷画师、意大利人郎世宁绘制一张战功图。面对皇帝的急促之命,郎世宁把有限的创作时间投入到对一个战争瞬间的描绘。在一片虚空的背景里,他以异常精细的线条刻画了清军战将玛瑺一箭命中准格尔叛军将领的骑射场景——双方的战马轻轻腾起,胜利的瞬间透出死亡的寂静。那支射入敌人后背的箭,也就此从武器转换为刻写帝国荣耀的象征之箭,并连同皇帝的题赞,成为帝国战争艺术的一部分,一式两份,供奉在中南海的武功殿——紫光阁内。然而这支箭,这张画并没能在帝国战功的光环下停留太久。随着二十世纪的血腥开场,以德国为首的八国联军攻破了东方帝国的大门,《玛瑺斫阵图》与皇帝的诸多收藏一样,或是直接被带出中国,或是被劫出皇宫,在北京的文物黑市里流转,从帝国的荣耀变成了帝国的耻辱,从战利品变成了艺术交易品,直至成为博物馆的收藏陈列物。

在某种意义上,整个项目的调研工作即是对这支细小的象征之箭的追踪。我们在各种历史资料中读取它在记忆与遗忘的边界上穿梭的轨迹,一幅残缺不全的地图逐渐浮现。拼凑出这幅地图的碎片是被征服者的记忆、战败者的沉默,以及徘徊在历史、地理和博物馆边缘的幽灵般的低语。

渐渐的,更多的断箭,以及被历史之箭击中的“失败者”向我们聚来。他们随着穿过了沙漠与海洋的艺术品来到了博物馆,但却并没有像那些被艺术史学家验明正身的物品一样,安顿在博物馆的展台上或者玻璃展柜中,而是作为某种不可见的存在,或者仅仅是不寒而栗的气息,萦绕在博物馆的展厅空间里。恰如鬼魂这个字在英文里的拼写巧合,ghost是host与guest的混合,而在这样一个国家公共艺术文化机构里,它们既不是“主人”,也不是“客人”,它们游荡在展示系统之外,是无法为官方展签所书写的存在。它们的身体,跟这博物馆一样——如果我们可以把建筑想象成一种身体的话——都有着各种无法自拔的箭矢,暗暗渗血,隐隐作痛。

在这样的读取与想象之中,调研期间所形成的那幅残缺的地图逐渐转化成我们对演出的剧构想象——游荡在博物馆里的、被复仇之箭射中的不死之躯、无家可归的异乡亡灵,以及那些无处安放的历史碎片,被来自遗忘之乡的风暴吹拂着,回旋成一个不稳定的圆圈,把我们裹挟在其中。

圆桌

这样一个沉默不安的力场,或者说,某种幽灵现身的磁场,就是这场装置表演的时空概念。

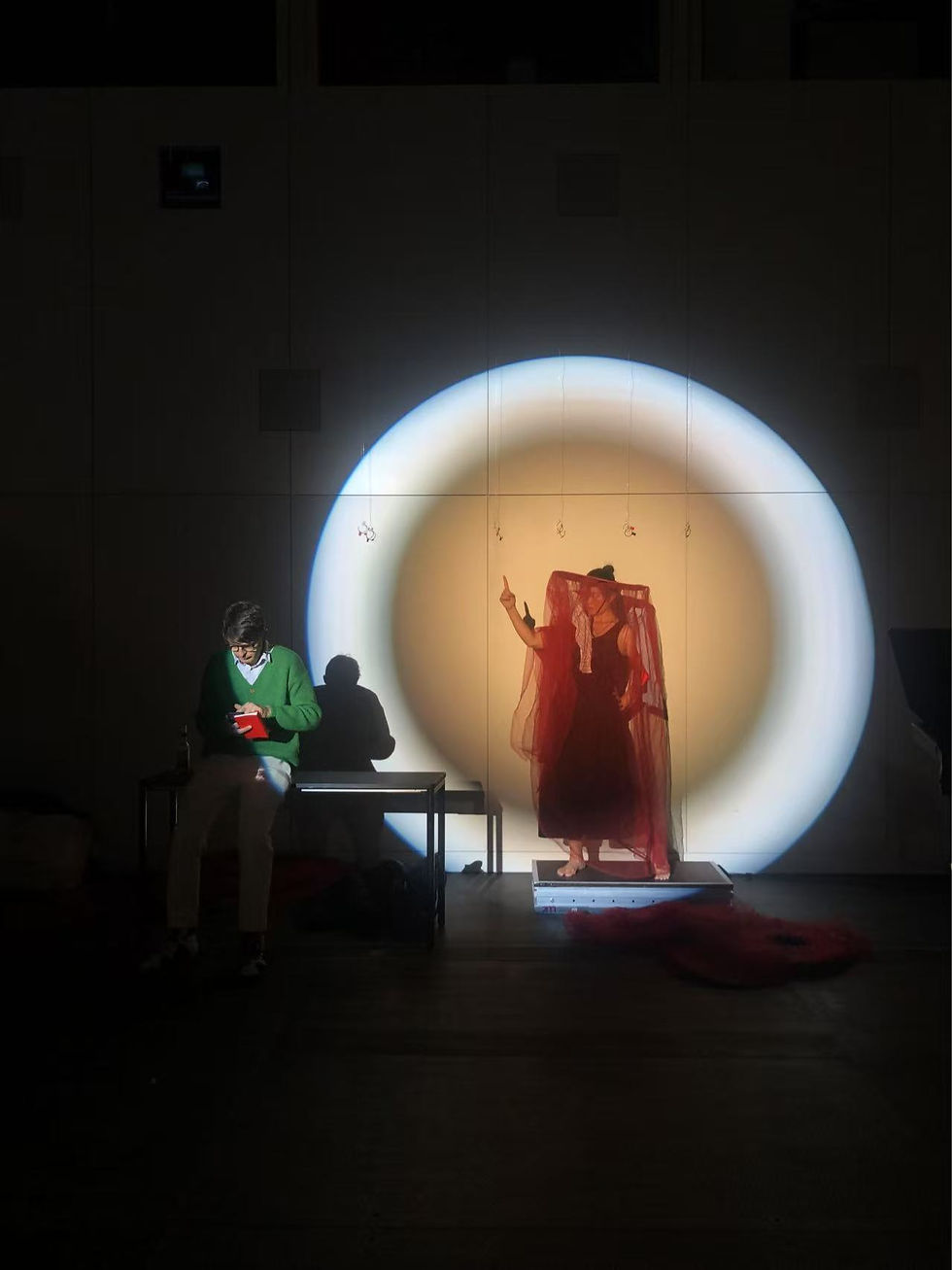

它首先是空间性的,是位于演出大厅中央的舞台——一张直径八米、铺设着镜面反射膜的大圆桌。但我们也把它视作是邀请或者裹挟观众、与表演成为一体的场景设置。这场表演没有固定的观众座椅,人们在进入演出现场的那一刻起,便进入到一种游荡、聚合的状态。表演从一场化妆舞会开始,观众可以从墙上摘下一顶红纱帽,把自己藏在若隐若现的纱袍里,踏着现场DJ的实验音乐进入到一个仿佛尘封在历史深处的黑市。圆桌上放着一些稀奇古怪的物品,表演者身着同样的纱袍混迹在人群里,端着装有小玩意儿和巧克力的银盘搭讪兜售。

作为一场在博物馆内举行的演出,圆桌是“展”与“演”的空间装置。由此,我们将展开对“身体”与“表演”的一系列追问:“表演化的身体”,是在当代艺术中被概念化、物质化的展品,还是剧场事件的主体?这两种状态下的观看与参与有什么差异?我们如何在这场装置表演里处理博物馆中的“物”,以及它们所身处的空间权力体系?那些在展览空间里被序列化的、为展签所诠释的、被严加保护并设置了观看距离的“展品”,如何在剧场里切换成被挪用、被戏仿、被触碰的“道具”?“物”与“身体”如何在表演中形成新的附体关系? 进入剧场空间的身体、影像、声音、符号、话语、光线以及各种技术手段,如何将我们引入历史的噩梦?唤醒的契机又是什么?

作为舞台的圆桌概念,来源于一张调研中搜集到的历史照片。那是1973年1月为签署《巴黎协定》、结束越南战争而设立的谈判桌。据记载,仅仅是为了决定桌子的形状和尺寸,就耗费了六个月的时间。但最终,这张硕大的圆桌成功地打破了四个敌对方无法两两对坐的僵局。从历史照片上看,它恰似一座名副其实的“国际政治舞台”。当那些父系法则的掌控者围坐在圆桌边为和平讨价还价、决定着世界命运的时候,那空荡的桌面上似乎有无数战争的幽灵在彷徨。那么,是谁,在环绕着这舞台上下,把自己隐藏在某种角色里审慎地表演着?是谁,看似是观众却在暗中观察并操纵着什么?又是谁,在作为自己,或者不顾危险地暴露着自己,激进、致命地表演着?

我们也把这些疑问和臆想抛给自己,抛向这张在舞台灯光下闪烁不定的镜面圆桌——它既具有巨大的向心力,是记忆、情绪、思绪不断相聚的圆;但作为一个向四周开放的舞台,它又不断释放着离心力,就像圆桌在舞台灯光下形成的光晕,既是聚焦,也是扩散。表演者与各种物件在这明晃晃的圆桌周围以及它所投下的阴影之间神出鬼没;一个又一个表演事件,从昏暗虚空的四周向这张圆桌袭来,每一次退场又沿着圆桌边缘滑移出各自独特的离散轨迹。随着表演者与观众的聚散游走,剧场内的时间,渐渐从线性式的进程,转化至回旋状态的幽灵时间。在这场演出里,表演事件的“时机”调度,并不依赖于身体对时间的夸张塑造,而是以偷袭、渗透、萦绕的方式,在暗中打断我们对时间的线性预设,让我们置身在历史与未来的重影之中。

幽灵

他们赢得了战争,却活成了被失败者附体的鬼魂。

“革命——幽灵的箭矢”的前期调研与剧构工作前后断断续续耗费了两年时间。演出的构架在访谈、会议以及种种正式、非正式的讨论中,渐渐清晰——在一支箭与一张圆桌之间,对一系列的表演事件进行设置与调度。一贯以不写剧本为原则的纸老虎,通常把调研过程中积累的各种现成文本作为材料,在排演过程中,邀请表演者进入创作状态,去处理这些文字的碎片,在身体中转化它们,并最终聚合成一系列充满戏剧性关联的表演事件。

虽然,导演仍然被视为当代剧场创作的灵魂人物,但在这场演出中,表演者是真正的通灵者。根据调研所聚集到的素材以及剧构概念,导演田戈兵与编舞王亚男选择了八位与历史、物件,以及洪堡论坛相关联的表演者。他们又各自有着背井离乡,移居柏林的身世。他们是:

在俄乌战争爆发后来到柏林的乌克兰舞者奥克桑娜·丘普里纽克(Oksana Chupryniuk),她从小接受严格的芭蕾舞训练,具有非常独特的创作力;

来自法国的现代舞者西蒙·查特兰(Simon Chatelain),他热爱街舞和滑板;

一位来自台湾的青年舞者李奕骐(Lee Yi-Chi),他瘦小而灵巧;

一位有点梦游状态的印度舞者劳尔·阿拉尼亚(Raul Aranha);

鼓手胡胜男,她任教于柏林音乐学院(Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin);

一位旅居柏林的日本DJ,铃木美惠子(Suzuki Mieko),她在演出现场打碟;

最后两位是来自以色列,在柏林旅居多年的酷儿表演艺术家艾力亚·尼尔·莱维(Ariel Nil Levy),他具有丰富的即兴经验;以及由洪堡论坛的项目负责人扬·林德斯引荐的,年近八十的前共和国宫餐厅的工作人员汉斯·尤尔根(Hans-Jugen Schreiber),他是最早介入这个项目的表演者,也是我们调研阶段的采访对象之一。

这些表演者在首演前的三个月前就位,也是我们正式与洪堡签署演出合同,开启剧场创作阶段的工作。在此之前,一笔来自德国国家文化基金会的研究经费,支持了我们松散但至关重要的调研工作。

在八位表演者里,只有最后两位有大量的台词,其中汉斯·尤尔根是本色出演,或者说,他的出场就是一部插入演出的讲述剧场。而埃厉亚的表演,则在皇帝的幽灵、艺术史学家、记者的三重身份里穿梭,需要在台词稿的基础上穿插临场发挥。“皇帝独白”的台词,是这次集体创作中颇为耐人寻味的分歧点之一。在排练阶段,埃厉亚结合我们提供的调研资料,根据他对皇帝的想象,做了大量与自己的生存状态相关的即兴表演。我们把他白日梦一般的呓语记录下来,通过翻译软件从英文翻译成中文,再经过我与导演的改写与编辑形成独白台词稿,从中文再次翻译成英文,并返回到排练中进行调整修改。这个过程一直延续到进场彩排,皇帝的独白台词仍旧不断在中、英、德三种语言里来回删改。如何对“废话”进行半自传式的表演,成了主创人员争论的焦点,从我个人的视角看,这位“表演者”作为一位擅长即兴表演的艺术家,在失去自主创作的自信心之后,险些成了主创团内部分歧的“受害者”,以及被剧构追着背台词的木偶演员。但最终,他还是凭借自己的发挥形成了足够的表现力。年底复演,皇帝的表演者因时间冲突无法继续演出。负责这个项目的扬·林德斯推荐了一位专业话剧演员托马斯·海勒(Thomas Halle)作为继任者。

劫持

从项目启动的2021年初开始,我去了很多次洪堡论坛,在中国清代宫廷艺术展厅——《玛瑺斫阵图》在此不定期展出——长时间停留,感知这里的一切:它的空间序列布局,展品的归类方式,展厅空间的细节设计,展签,视频的播放节奏、光线,以及访客的行动轨迹等等,也与负责这个展厅的亚洲艺术博物馆策展人爱古心博士(Dr. Birgitta Augustin)进行交谈。从展厅里那些德英双语对照、不同层级的展览文字书写中,我识别着国家文化机构及艺术史研究的写作语境,由此萌生了改写展签的想法,并发展出一本利用调研收集到的历史碎片进行的半虚构写作——“箭之书”。

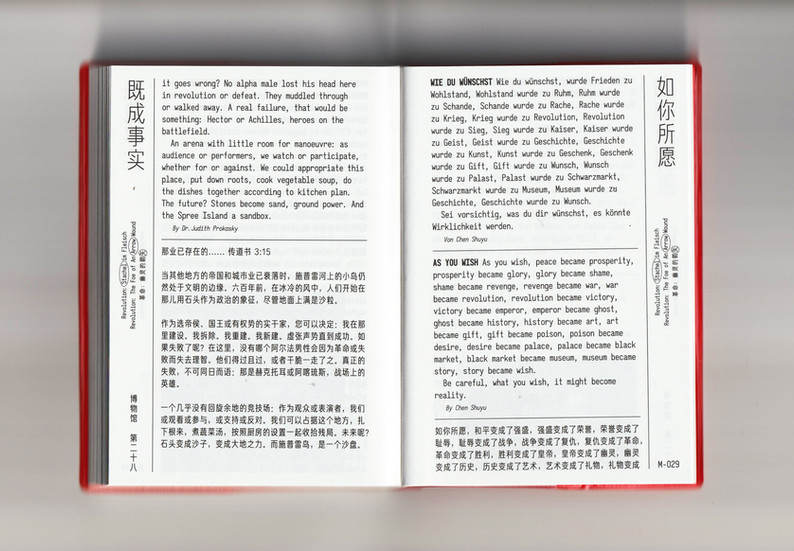

这本小书依照演出的结构分为三个章节,通过我与安晔汀主持的集体写作形成,并在中、英、德三语之间进行互译。受到中国古代志怪体的启发,总共八十一条关键词的写作不拘文体,有对历史事实、文学作品、作者话语以及学者研究的直接引述和改写,也包括邀请艺术家、研究者进行微写作。

“箭之书”是从这个庞大的调研展演项目中生产出的一道“甜点”,也是一份让观众带出现场的备忘录。我还清楚的记得,发放它的时机,是根据扬·林德斯在总彩排前夜的建议而敲定的。演出接近尾声时,现场观众还沉浸在汉斯·尤尔根讲述的一段有关他在八十年代随前东德总理访华的回忆中——为了答谢中方的盛情邀请,庆祝政治友谊的进一步巩固与发展,随行的共和国宫厨师团在人民大会堂用空运来的食材做了十几桌地道的德国美食来款待两国领导人。富有时代记忆的宴会背景音乐渐渐退去时,汉斯·尤尔根跟扮作记者的“皇帝表演者”开始把“箭之书”递给围坐在圆桌边的观众。此时,身着白色上衣的表演者从人群中缓缓走上桌面,静静围坐在那位一动不动地咬着一支箭,在圆桌中央躺了很久的亚洲裔表演者。他终于迎来了“松口”的机会,艰难起身,缓缓将口中的箭投入圆桌中央的一个小孔里。当箭消失在桌面的那一刻,从特蕾西·查普曼(Tracy Chapman)八十年代末创作的《谈论一场革命》(Talkin' Bout a Revolution)中演化出来的终场表演“革命絮语”,也就此开启。

在与田戈兵的讨论中,他把这种改写展签的想法定义为一种对话语权的劫持,并由此延伸为演出的行动概念。我们把“劫持”看作是反客为主的态势,是在某种看似是邀请,实则不对等的权力关系下,在不申请授权、不经同意的状态中出其不意地夺取新的表达空间。在中国的文化语境里,鬼魂被赋予变形与穿越之力,进而形成对社会结构的颠覆性想象。我们需要假借博物馆幽灵的名义,与那些被附体的人和物一起,共同完成一场冒险——在洪堡论坛赋予我们的叙事权之外,寻求一条无法规避风险的创作路径。

采气

与“劫持”形成互补关系的是“采气”。我们借用这个道家修炼的功法,来形成这场表演里贯穿于不同世界、文化、身体之间的流动机制。附体与出窍是气的游走,“采”是相互汲取,彼此转化,也是表演的基本律动。在皇帝独白的尾声,有一小段对“采气”概念的陈述式表演。当皇帝的幽灵沉浸在他的战争回忆中,谈论他是如何指导宫廷画师郎世宁进行创作时,舞者王亚男和瘦小的亚洲男舞者环绕着皇帝,用两把茶壶给对方灌注着什么。两位舞者的表演诡异而精准,皇帝却在逐渐发狂的幻觉里质问郎世宁的手为何在发抖,并声称自己看到了每一匹战马的脸都是自己的肖像。

细心的观众会注意到,这场演出在“革命”的主标题下,中文、德语、英语的副标题各不相同。英文副标题,“The Foe of an Arrow Wound”,是最初的临时项目名称“一箭之仇”的翻译,来自我们对《玛瑺斫阵图》的直观感受。而“幽灵的箭矢”是我与导演及编舞在调研结束时重新确认的中文标题。德语的副标题,则是剧构克里斯托夫选取的一个德国习语,“肉中刺”(Stachel im Fleisch),指的是嵌在体内引发渗血与隐痛的倒刺。在三种不同语境下的命名,也许可以算得上是一种“采气”式的“互译”,是这支象征之箭在不同历史与文化中穿越的痕迹。

这场召唤博物馆的幽灵出场的演出,因“一箭之仇”而起,也经历了对“肉中刺”的历史探究与精神分析。但演出并非为了复仇,而是为了寻求另一种开始的方式。剧场是现实与梦境之间的界域空间(liminal space),所有预设的身份在这里都是可疑的,所有事先写好的台词,都可能成为对真实情感的背叛。剧场中的每一个设置,都是为了激活在场者的身体感应力,并由此把人们连通起来,成为这场演出的一部分,形成一个整体而流动的力场。

已故诗人马雁在她的《学着逢场作戏》中写道,“发明词语者,发明未来”。而德里达则声称,“未来是属于幽灵们的”。在残酷剧场里,我们目睹着精疲力竭的弥赛亚揭开了风暴眼的井盖,他借助剧场中最具破坏力的能量——幽默,摧毁了我们最后的预设。

马克思把革命比作是推动世界历史前进的火车头。本雅明为这句话加了一个评注,“或许,恰恰相反,革命只是车厢里的乘客——即人类——拉动的紧急刹车装置”。历史已经脱轨,如果我们想睡个好觉,那么革命是必要的。这场演出,探讨了历史与现实之中,战争与和平之间,那些与复仇、赎罪,以及耻辱相关的表演,但更重要的是,我们要借助表演,去拔出那些嵌入体内的断箭,并把这些箭交给剧场中的幽灵,由它们再次把箭射出,让箭成为一种启示力,射向我们的眉心,让积蓄已久的我们,忽然意识到了什么。

隐痛

未来早在它发生之前就进入了我们,为了要在我们之中发生转变。

——里尔克

剧场,或者说真正意义上的剧场,是“光脚站立”的人相聚的节日。但即便是在这样一些“光脚站立”的人群中,也不免落入公共与私人边界的多重权力隐痛之中。

每一个剧场项目,都是一场临时集体的冒险旅程。“革命:幽灵的箭矢”更是一场穿越不同文化体系之间的动荡不安,在彼此的历史创伤中,与战争的鬼魅产生共振的剧场行动。参与其中的个体,有着各自的迁徙历史、创作力,以及各自归属的语言文化体系。当我们在剧场里用非逻辑的、想象的、音乐的、舞蹈的、戏剧的方式去击破那些试图控制世界的“父亲律法”时,我们同时又在现实中,在受邀与受限,自由与安全,信任与怀疑之间受困于这样的律法。当这场漫长的演出渐渐从每一个参与者的现实中退出时,离开临时集体的个体,又如何去处理从剧场事件进入到各自现实之中的“隐痛”?

2025年四月份的一天,我收到陌生人送来的一幅画,那是20世纪70年代末用吹墨法绘制的唐昭陵六骏拓本之一。画面中,大将丘行恭正为他的西域战马飒露紫拔出它前胸中的一支箭。时隔两年,我与一支停留在一千六百年前的箭遭遇了,这也让我再次回顾“箭之书”里的一条名为“拔箭”的关键词。我引用了博尔赫斯在他晚年的讲座《七夜》里讲述佛教时提到的一个小故事。我想把它作为本文的结尾:

有一个人在战场上受伤了,却不让人把箭拔去。在拔箭之前,他想知道射手的名字,属于哪个种姓,箭的材料是什么,射手当时是在什么地方,箭有多长等等。在争论这些问题的时候,他死了。“而我相反”,佛陀说,“我要教的是拔箭。箭是什么?箭就是宇宙。箭就是我这个观念,就是维系我们的一切。”

留言