抽屉内

- 李晓晴

- 2025年10月19日

- 讀畢需時 6 分鐘

已更新:2025年10月22日

《查无此人》,但处处都是麦海珊的痕迹。看过策展人“敬启者”一信,便会知眼前都是经历过三十多次搬家后的幸存之物。人去楼未空,我彷佛能通过这些物件勾勒麦海珊的人生轨迹──成立乐队AMK,实验DV录像,参与同志运动,收养自来街猫。从官塘开始,家成为了一个时空单位,装载每个阶段的跌荡起伏,好像事无大小总能找到一道墙身裂缝就此寄居。穿过一扇又一扇门,踏进一个又一个“家”,游走于这些内存板块,我也想起自己只手可数,但跨越大半个地球的迁居经历,回家翻箱倒柜的冲动油然而生。我好奇纸箱和床边抽屉的距离,怎样的东西才得以在辗转过后,仍收入屉内?同样越洋回来,藏在衣柜深处,写给前度却从未送出的情人节卡;与把心一横掉进垃圾桶,来自暧昧对象的电子烟——自我是如何在拾与舍之间生成,记忆又是如何被不断编改?带着这些疑问,亦是出于对个人收藏还剩几斤几两的好奇,我决定仿效麦海珊,也来翻找旧物,或者可以一探档案与身份、记忆的纠缠拉锯?

为了摆脱档案那种细致考究的直观印象,我决定只用半小时,看看能整理出什么来。

然而,这半小时最终无限延长。从三月底写完以上文字,一直拖到重新执笔的八月,我还是没有打开自己的抽屉。因为中间经历了亲人离世,我顿时失去了那份勇气,更遑论藉此实验审视档案的运行机制。曾经属于他的房间,我也甚少再走进去了。

当初炙手可热的稿件,经历了差不多半年时间,如今也成了旧物。数次想过重新提笔,苦于无从下手,坐在计算机前,站在电脑内,我都是这种状态。但到我决定撰写其他展览,却觉得怎样都不对劲。我总是惦记着展览里头,麦海珊给往事写下的注脚,随着时月,在我脑海里逐渐发芽生根。平日里在手机相簿翻找旧照,就算是快速向上滑,还是避不过三月那些病房照片,更刚好接在展览图片之后。两者彷佛在暗处结盟,总在突然之间向我袭来,刺痛着我。既然不能逃避,过去一定要跟我直接碰面,但暂且无力自剖,回观梳理“查无此人”,或许能形成一个替代出口?像麦海珊说的,回想是一种力量,我希望这三月永远是场梦,但亦渴求清醒的勇气。

我依旧好奇自我和档案的连结。但现在更关心的,是怎样面对记忆随着年月必然模糊变形的事实。当流失无可避免,所谓的记忆据点究竟会带来什么?说到底,我想知道要做怎样的心理建设,才能在收拾时不至崩溃。

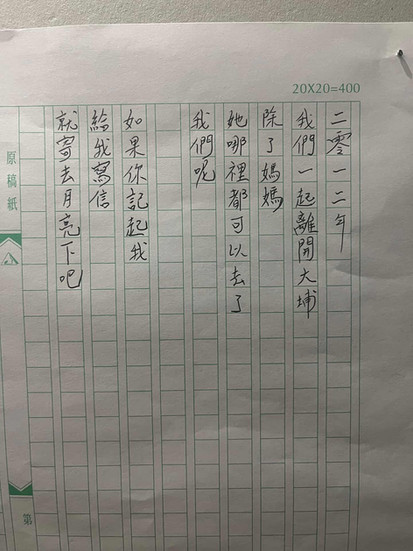

手写诗和猫的旧照

图片致谢本文作者朋友杨诗月

展览以文字串连多年光景。书写于不同时空,体裁各异,有些和展出的旧物同期,有些则显然是在展览筹备期间写下的回顾。成长、独立、团体、性别、离别,是反复出现的关键词。展览固然是在探讨社会流变和自我塑造之间的拉锯和互文,但当往生了的母亲和小猫不断出现——手写诗、照片到DV录像,暂且放下自我民族志的包袱,在这些完全私密的个人碎片之中,我好像听见藏于主旋律下,一个人尽力抱紧周边浮圈时发出的低喘,掺杂着无法靠岸的本能恐惧。

我对于物品能承载几多往事,多少是抱有怀疑的。比起锚,它们更像是浮圈,随时飘走。这跟我记忆力很差脱不了关系,就算东西放在眼前,我也未必能说出背后故事。绝非天生健忘,只是从大学开始,事情的演变速度忽然间就淹没了我的个人意志。人事,家事,香港事,变化太多,无奈容量有限。基本上一入展厅便被城市的急促变奏所笼罩,急剧得维多利亚港都上下倒转了。纵使投影是从地上缓移到墙上,时过境迁,数十年间变化太大,一时间亦难以辨别出尚未清拆的裕民坊,以及其他我也生活过的区域。这些城市景观,就这般在我身上掠过,无力感不鸣自言。

门后,是我未曾活过的香港。但也许是刚好生于00年,我总是觉得九十年代更为亲切,彷佛我亦曾在当时青春灿烂过。看到AMK的各种访问和演出单张,便不由自主地哼起“浪漫是你的本性”;读到忆述不同“家”的轶记,亦自然地和同行朋友说起爷爷嫲嫲那时也住在附近。看展当天,爷爷已经在医院,话音刚落,气氛亦变得沉重。四周思忆旧人往事的文字,逐渐使我局促。我害怕里头那避不过的生离死别,焦虑记忆无法抵挡时间的冲洗。直至我坐到菲林放映机跟前,手动播放驶出红隧的画面。档案书写的能耐就此现形,在那一刻冲破了遗忘的消极,莫名地在我体内点燃起了“档案热”,萌生了最初翻找旧物的冲动。或许是潜意识作祟,要把不安埋藏在批判之下,“自我是如何构筑于拾与舍之间”成为了初稿方向,亦确实能充当一时掩护。之后的拖延和胆怯,便属后话,谁又能料到那天来得这么突然。

某个周末在家,闲来无事,我看了《男儿当入樽SLAM DUNK》(灌篮高手)2022年上映的剧场版。主角宫城良田的哥哥宗太是篮球好手,受他的影响,良田亦爱上这项运动,可恨是哥哥却未能遵守下次一对一的约定,出海钓鱼时遇难丧生。面对伤痛和思念,良田选择穿上和哥哥一样的七号球衣,独自练习,默默磨练。奈何身材矮小,球技亦不如哥哥,在球场上面对压逼总是退缩,亦一直活在失去哥哥的阴霾下。IH全国大赛,良田所在的湘北高中,对上日本高校篮坛第一强队山王工业。山王一战前翌,良田自意外以内首次回到冲绳,再次看到宗太留在山洞里,那本以“最强山王”为题的杂志。想起哥哥曾拿着杂志,立志要在高中篮坛赢过山王,良田终于放声痛哭,并回家在早已封箱的遗物中翻出哥哥的红色护腕。戴上护腕,这次良田不再背向护球,从夹击中杀出血路,代替哥哥赢过山王。尘封的遗物,像潘多拉的盒子,让人胆怯,害怕那汹涌而出的情绪;却往往能在崩堤过后,稳住未知何去何从的我们。球场上热血沸腾,双方比分咬得很紧。而屏幕后的我,思绪止不住地飘向那不敢再打开的抽屉,不禁哽咽。第二天起来,时隔半年,我再次点开草稿箱,决定续写这篇文章。

执笔之际,为了重拾对展览的记忆,我亦翻了翻麦海珊的IG,看到她说《查无此人》是积存于55年时间的厚度,包括现在,和未知何去何从的我们。整场展览,作为骨干的三件录像作品,乃至每一篇新诗速记,都是麦海珊的一次档案书写。那固然是一股出于彻底有限性的存档欲望,却并未受制于“原初”的美名下。拼接,倒转,回带,对比,静音种种手法,比起忠实地还原这五十多年时光,更似在当下连接过去和未来,从“已经发生”走向“尚未发生” ,摸着回忆的石头过河。

搬过这么多次家来说,麦海珊的个人档案可算十分齐全,是令人心生敬佩的程度了。不免让我有点压力,对于平日里没有好好纪录身边人事甚至有点懊悔。迟迟未能续写,亦碍于当时展览照片拍得不够多,怕在客观忆述上有所缺漏。依稀记得,离开展厅时,跟身边人打趣地说是我的话,东西应该都不知去哪了。当时心快口快,如今细想,我相信,总有些东西是麦海珊丢失了的,舍弃掉的,或是从一开始就不存在一个实体的。物品不存在永恒,记忆据点亦有失据的可能。每次书写,便是让记忆生根,抓紧名为“此时此刻”的土壤,过程所需要的,是接纳空白的勇气。想起来,想不起来,都是可以的。唯有这样,才能从每次回看中,长出花来。

留言